Ich bin Annemarie Graven und Schülerin am Berufskolleg Kleve des Kreises Kleve. Ich hatte das Glück, vor ein paar Wochen im Religionsunterricht zwei Botschafter/innen der Vielfalt kennen zu lernen: Zum einen Frau Velkova-Rehm und zum anderen Herrn Dabi. Im folgenden Beitrag möchte ich mehr über meine Erfahrung mit den Botschafter/innen erzählen.

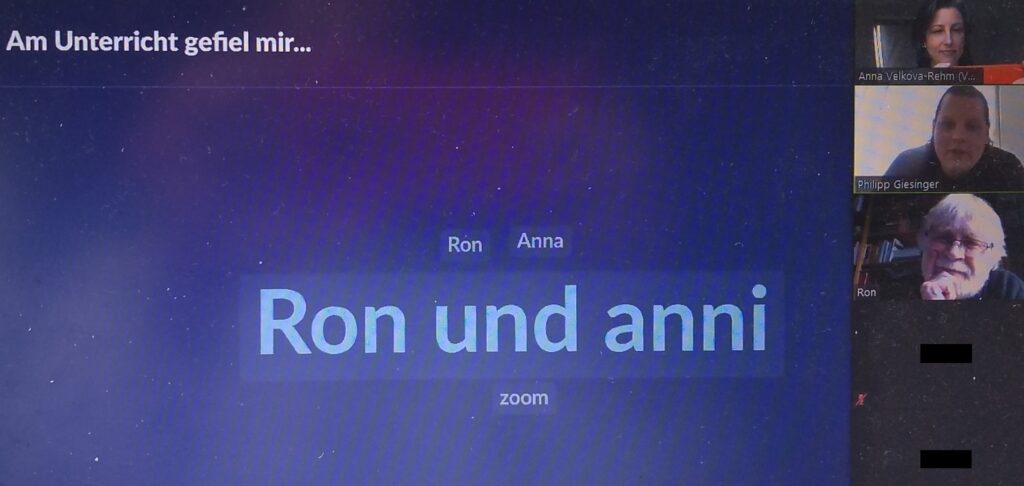

Das Gespräch konnte auf Grund der aktuellen Corona Lage nur digital stattfinden, dennoch hat es mir sehr gut gefallen. Es war ein sehr offenes und ehrliches Gespräch.

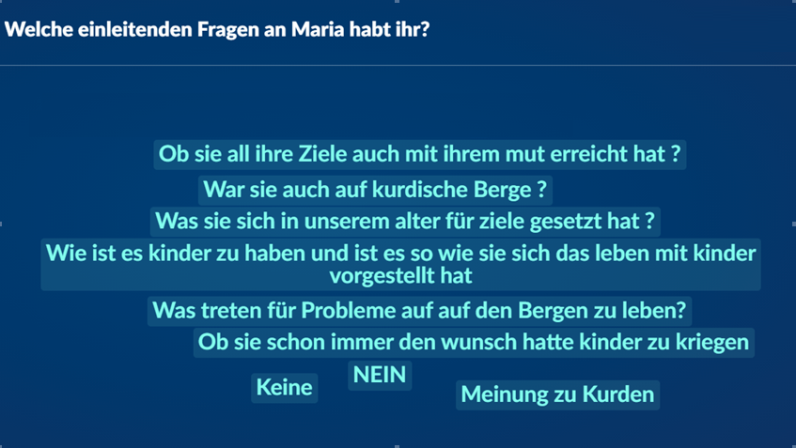

Es wurde zunächst das Thema „Kopftuch“ behandelt. Herr Dabi klärte uns über das Tragen des Kopftuches auf und warum es in seiner Religion so wichtig sei. Für mich als Christin war es zuvor eher schwierig, dieses Handeln zu verstehen, doch nach vielen Überlegungen und Informationen, die Herr Dabi uns mitgeteilt hatte, wurden es immer deutlicher. Ich würde behaupten, dass viele aus meiner Klasse nun besser damit umgehen können und auch verstehen, warum muslimische Frauen das Kopftuch tragen wollen.

Frau Velkova-Rehm informierte uns über das allgemeine Projekt der BotschafterInnen der Vielfalt und mit welchem Hintergedanken sie sich an die Arbeit macht. Sie möchte durch dieses Projekt unter anderem dafür sorgen, dass es weniger Ausschließung durch den religiösen Aspekt an unseren Schulen gibt. Sie erklärte uns auch einzelne Projekte des Vereins Mifgash, zum Beispiel, das Projekt der Stolpersteine.

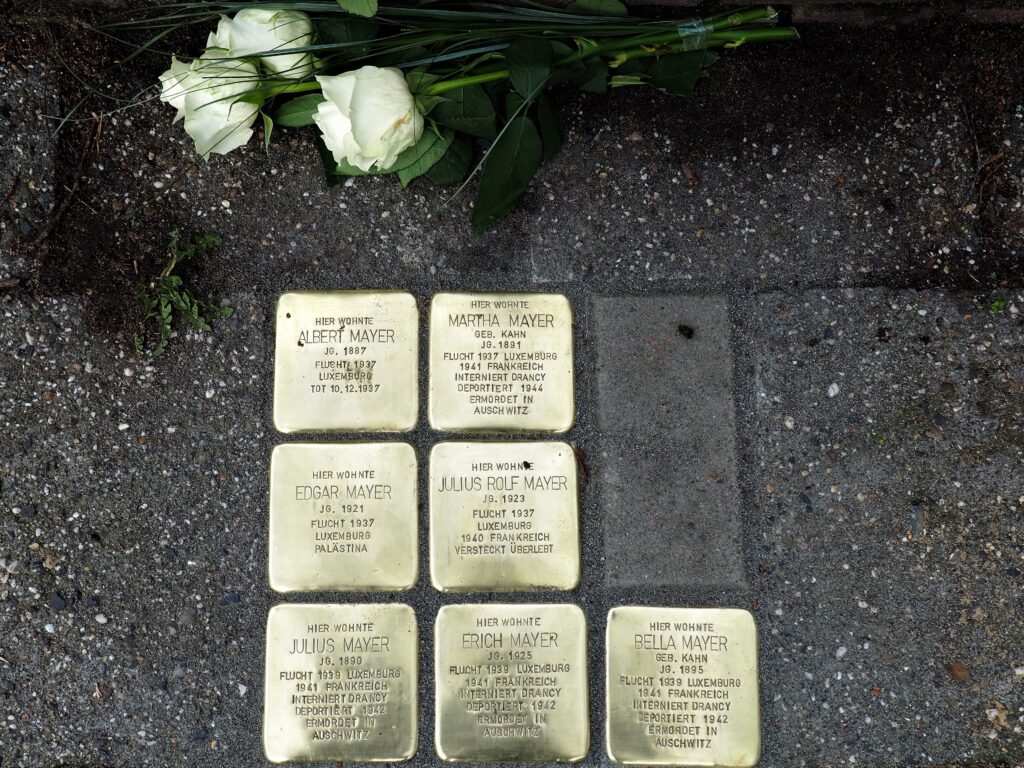

Bei den Stolpersteinen handelt es sich um Pflastersteine, welche in der Klever Innenstadt, in Xanten, etc. zu sehen sind. In diesen Steinen sind Namen von jüdischen Opfern des Nationalsozialismus zu sehen, um an diese immer wieder zu gedenken. Mich persönlich interessiert genau dieses Thema besonders, da es wichtig ist, diese Zeit niemals zu vergessen, um dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder passiert.

Ich hoffe, dass ich Sie, liebe Blogleser/innen, davon überzeugen konnte, wie gut und wichtig die Arbeit der BotschafterInnen der Vielfalt ist. Noch dazu ist es wichtig zu erwähnen, dass all diese Arbeit ehrenamtlich stattfindet. Ein Grund mehr, die Arbeit der BotschafterInnen besonders schätzen zu wissen!

Text: Annemarie Graven, Schülerin am Berufskolleg Kleve

Korrektur: Anni Velkova-Rehm

Bild zur Verfügung gestellt von Helga Ullrich-Scheyda